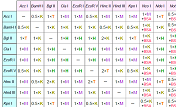

現在、発見されている制限酵素はその反応に必須な因子や切断点の特性等から次の3つの型に大きく分類される。

これらのうち遺伝子工学実験で用いられているのは一般にII型酵素であり、現在市販されている酵素全てがII型に属している。

制限酵素はその反応条件、基質DNAの種類により、切断状況、Star活性の出現頻度等に差異が観察されており、その程度も酵素によって千差万別である。したがって制限酵素の使用にあたっては、これらの要因に充分な注意をはらい、目的とする切断が正しく行われるようにしなければならない。以下に制限酵素の使用に際していくつかの注意点を紹介する。

| 大分類 | 反応に必須な因子 | 切断点 | 酵素例 |

| I型 | ATP、S-アデノシルメチオニン、Mg2+ | 認識部位と切断点は異なり、切断部位は一定でない | EcoB、EcoK |

| II型 | Mg2+ | 認識部位内、あるいは、ごく近傍で特定の部位を切断する | EcoR I、BamH I |

| III型 | ATP、Mg2+ | 認識部位と切断点は異なるが、特定の部位を切断する | EcoP I、Hinf III |

制限酵素はその反応条件、基質DNAの種類により、切断状況、Star活性の出現頻度等に差異が観察されており、その程度も酵素によって千差万別である。したがって制限酵素の使用にあたっては、これらの要因に充分な注意をはらい、目的とする切断が正しく行われるようにしなければならない。以下に制限酵素の使用に際していくつかの注意点を紹介する。

1)メチル化の影響

DNAメチラーゼ遺伝子を持った宿主菌から調製したDNAはその塩基の一部がメチル化を受けているため、メチル化された部分を認識切断する制限酵素を使用してもほとんど切断されない。メチル化を受ける部位は基質DNAの種類、宿主の種類により異なり、例えば大腸菌の場合では、その宿主の種類により

の影響を受ける。通常の形質転換によく使用される菌株(C600、HB101、JM109等)はdam、dcm共保持しているためこれらの菌株から調製したDNAを使うときは注意する必要がある。

また、動物由来のDNAの場合、CG配列は5mCGとなっていることが多く、植物由来のDNAの場合、CGおよびCNG配列は5mCGおよび5mCNGとなっていることが多い。

なお、詳しくは「制限酵素活性に対するメチル化の影響」の表を参照。

2)Star活性

制限酵素の中には基質となるDNAに対して、特定の反応条件下で使用することにより、その特異性が低下して本来の認識配列とは異なった塩基配列を切断するものがある。この現象を制限酵素のStar活性と呼んでいる。

Star活性の出現頻度は酵素、基質DNA、反応条件により異なるが、ほぼ全ての制限酵素にStar活性があると言っても過言ではなく、認識配列のゆるみの他DNAに部分的に切れ目が入るニッキング活性が観察されることもある。

いずれにせよStar活性を極力抑えるために、反応性は低下しても、一般的に低グリセリン濃度、中性pH、高塩濃度での反応を推奨している。

なお、詳しくは「制限酵素のStar活性」の表を参照。

Star活性の出現頻度は酵素、基質DNA、反応条件により異なるが、ほぼ全ての制限酵素にStar活性があると言っても過言ではなく、認識配列のゆるみの他DNAに部分的に切れ目が入るニッキング活性が観察されることもある。

いずれにせよStar活性を極力抑えるために、反応性は低下しても、一般的に低グリセリン濃度、中性pH、高塩濃度での反応を推奨している。

なお、詳しくは「制限酵素のStar活性」の表を参照。

3)部分分解

基質DNAに対して予想される制限酵素を用いても充分に切断されない場合、上記の1)、2)や酵素の失活の他にDNAの純度、反応阻害物の影響、基質DNAの種類等が関係していることがある。特に、DNAの種類によりサイズ、サイト数が異なると、完全分解に要する酵素量も変化し、それらの値から計算される「1 μgのDNAの完全分解に必要な制限酵素の推定量」と「実際量」には、それぞれの酵素により違いが生じる。これらの違いは、酵素とその認識サイト周辺の高次構造との相性によるものだと考えられており、事実、制限酵素Nae Iでは、pBR322DNAにおいて極端に切断されにくいサイトがある(Site Preference)。また、反応液組成(spermidineの添加)によりその切断順序が変わることもある。

(参 考 文 献)

“DNA and spermidine provide a switch mechanism to regulate the activity of restriction enzyme Nae I”

Conrad, M. and Topal, M. D. (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 9707-9711.

(参 考 文 献)

“DNA and spermidine provide a switch mechanism to regulate the activity of restriction enzyme Nae I”

Conrad, M. and Topal, M. D. (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 9707-9711.

4)DNA結合物質

制限酵素反応後の電気泳動において、バンドが確認できない、バンドが広がる、バンドの移動度がおかしい等のトラブルが起きることがある。これは、酵素タンパク自体や他の夾雑タンパク質がDNAに絡まっているため、DNAがゲル中に入っていかなかったり、DNAがエチジウムブロマイドにより染色されなくなることが原因であると考えられる。このような現象がみられる場合には、SDS等の変性剤を終濃度0.1%程度になるようにサンプルに添加し泳動すると改善されることがある。

5)その他

制限酵素の安定期間は基本的には製造後18ヶ月としているが、ほとんどの酵素はその期間を過ぎても急激に失活することはない。したがって購入後長期間保存した酵素でも充分使用できる可能性があるので、それらの酵素については使用前に一度、力価検定を行った方がよい。

また、保存中に酵素を凍結させても、ほとんどの酵素で急激に失活することはないので上述の長期保存した場合と同様に取り扱うことが望ましい。

また、保存中に酵素を凍結させても、ほとんどの酵素で急激に失活することはないので上述の長期保存した場合と同様に取り扱うことが望ましい。

- 注意事項

- 本ページの製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

- タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

- タカラバイオ製品に関連するライセンス・パテントについては、ライセンスマークをクリックして内容をご確認ください。

また、他メーカーの製品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーのウェブサイトまたはメーカー発行のカタログ等でご確認ください。 - ウェブサイトに掲載している会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。